2018.08.11

会社売却におけるプロジェクション(売上高予測)

Warning: Trying to access array offset on null in /home/buyout/bloomcapital.jp/public_html/wp-content/themes/bloomcapital/single-dojo.php on line 19

Warning: Trying to access array offset on null in /home/buyout/bloomcapital.jp/public_html/wp-content/themes/bloomcapital/single-dojo.php on line 20

Warning: Trying to access array offset on null in /home/buyout/bloomcapital.jp/public_html/wp-content/themes/bloomcapital/single-dojo.php on line 48

Warning: Trying to access array offset on null in /home/buyout/bloomcapital.jp/public_html/wp-content/themes/bloomcapital/single-dojo.php on line 49

Warning: Trying to access array offset on null in /home/buyout/bloomcapital.jp/public_html/wp-content/themes/bloomcapital/single-dojo.php on line 50

Warning: Trying to access array offset on null in /home/buyout/bloomcapital.jp/public_html/wp-content/themes/bloomcapital/single-dojo.php on line 51

本書ではプロジェクションとは何か、どのような目的で用いるのか、そのよくある一般的な構造等について説明いたしました。

また、前回は、プロジェクションの基本や、本書添付ファイル「Projection&DCF.xlsm」(以下、「本モデル」)の基本構造について説明しました。

PLモデル策定のポイント

売上高モデル策定のポイント

まずはPLモデル策定の最重要部分である「売上高」の予測について、はじめからみていきましょう。前回の記事で、ミクロ・マクロ双方のアプローチが重要であるということは解説しました。

「売上高」は、プロジェクションの策定の中で最初に予測すべき要素です。本モデルでも行っているとおり、売上予測は、まず過去データを整理・入力し、分析し、将来予測に用いるKPIを抽出することから開始します。本モデルではこの作業を「KPI分析」シートで行っています。「KPI」といっても定義は様々かと思いますが、ここでは主に「財務数値を予測する際に用いる変数」をすべて「KPI」として定義して説明します。

これには様々なやり方がありますが、まずは過去の月次推移売上をエクセル上に入力し、この数値を「販売数」×「平均単価」といったKPIに分解できないかを考えます。過去に自社でKPI等を管理していれば、それらの資料を活用しても構いません。このモデルでは第二部で出てきたFT社について、「KPI分析」シートにて過去の売上および関連KPIデータを抽出し取りまとめを行い、ここで抽出されたKPIを用いて「月次PL」シートを策定しています。なお、これらの数字は全て仮定であり著者が作り出した仮想的なデータです。

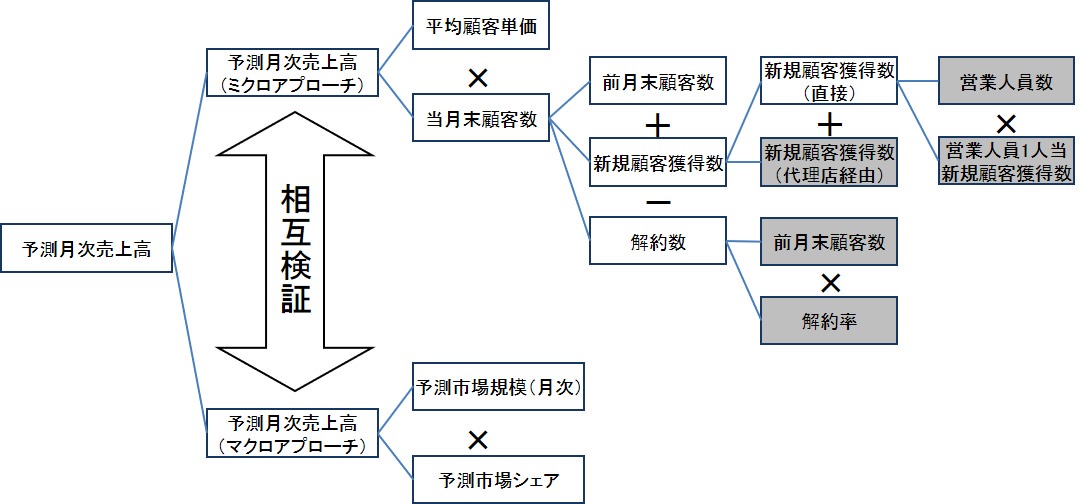

本モデルでは売上高を先に説明したミクロ・アプローチの図のように要素因数分解し、過去データを抽出しています。具体的には「KPI分析」シートのL列より右側の12か月分のデータから、解約率の平均を計算したり、平均顧客単価を計算したり、各費用の売上高比率を計算したり・・・といったことをし、その結果をH列に入力しています。いずれにしても、このシートの構造は以下に示す図の「ミクロアプローチ」と同じ構造としてモデルが策定されていることがわかると思います。

ここでは具体的に、「平均顧客単価」を例にとり、どのように将来予測に用いるKPIを抽出していくのかを見てみましょう。

この事例では売上と販売数(当月末顧客数)は既知の数値(データ等が存在する)ですが、平均顧客単価が未知の数値であったと仮定しています。このような場合には、既知の数値である「月次売上」を「月次販売数(当月末顧客数)」で除すなどにより逆算的に求めていき、それらの年次平均や数カ月平均をとることで年間の「平均顧客単価」を求めることができます。もし特殊要因で平均単価が上がった月があれば、それは記録し、年間の平均単価の計算からは除外する等といった手当をすることも重要です(後の予測段階で誤差を生む可能性がある)。過去データ等の分析により分解されたKPIデータは決算書上に表れる売上高等の財務指標より「より感覚的に掴みやすく将来予測しやすい数値」になっているはずです。この「KPI分析」シートでもこのような処理をしていることが読み取れると思います。

KPIの分解ができれば短期的な(たとえば2年程度の)KPI予測を「ざっくりと」行い、それを基準に売上高を予測していきます。一部の業種やサービス開始直後の事業を除けばそれほど困難な作業ではないでしょう。一旦モデルから離れ、シンプルな例を考えましょう。たとえば、2018年3月期末の実績月次売上高が3,000万円(年換算3.6億円)である場合に、2020年3月期末の月次売上予測を行う場合を考えます。このようなKPIの分解をしていなければ「ざっくり今の月次売上高成長率を考えると5,000万円くらいかな。」という言い方しかできません。

しかし、現状の月次売上高を分解すると平均顧客単価が100万円で月間およそ30社の販売実績があり、月間販売数は成長中であると分かったとします。この場合、潜在的に市場がまだまだ見えていて競合優位性もあるという前提条件を説明できれば「平均顧客単価は変わらないだろうけど、『市場』や『現状の成長率』や『営業強化戦略』を考えると月間販売数は1年で10社伸びそうだから、2年後には月間50社程度にはなるだろう。そうすると100万円×50社で5,000万円くらいになりそうだ。50社であれば市場に存在する潜在顧客の数からみても妥当だ」等とより深い視点で考えることができ、それは同時に「数値の根拠」としての意味をもってきます。

「予測」には「恣意性」がつきものですが、こういった数値分解作業を行うことにより「予測のしやすさ」と「予測精度」を上げ、かつ買収者候補を含む「読み手」にとって、「論理的かつ感覚的な納得感」「検証可能性」を高めることが可能となります。このように、売上高予測は、まず「販売数」×「単価」等の変数を過去データから抽出し、それら過去のKPIデータに鑑みて将来予測に用いるKPIを検討し、それらKPIを積み上げる形で予測していきます。既に説明しましたが、これが「ミクロ・アプローチ」です。

上記の数字の積み上げによるミクロ・アプローチに加えて、それにより算出された結果を市場規模を材料に検証していく「マクロ・アプローチ」も重要です。具体的には、上記で算出された売上や予測期間最終月や最終年度の顧客数等を市場規模等で除すことで、市場シェア率を考えていきます。例えば、2020年3月まで予測する場合、ミクロ・アプローチにより求められた2020年3月時点での予測顧客数が1,500であったとしましょう。一方で、市場細分化して得られた顧客数ベースの最大の市場規模、つまり自社顧客に加えて競合製品すべての顧客を含めた合計顧客数が2,000であったとしましょう。この場合、対象会社の市場シェアは獲得顧客数ベース75%となりますが、この数字は強力な競合企業が複数存在するような環境であれば非常に達成し辛い非現実的な数値であるといえます。

この場合、妥当な市場シェアはよくて30%程度だと考えたとしましょう。この場合「ミクロ・アプローチ」の予測プロセスに誤りがある可能性を疑い、再度数字の積み上げに無理な部分はないかを検証していきます。そして、2020年3月期に予測顧客数が600くらいになるのが一旦は正しいと考えた場合に、ミクロ・アプローチのどの部分が修正すべき点なのだろうか?と考えていくのです。この結果、「確かにこの値は下方修正するのが自然だな」と考えることができれば、当該値を修正した上で、ミクロ・アプローチによる予測を再度行っていきます。

これを繰り返すことで、ミクロ・アプローチとマクロ・アプローチ双方のアプローチで合理性があるといえるモデルが策定できれば、その計画の妥当性が高まるといえます。このような検討を繰り返した上で、予測PLを策定していくことが重要です。

ミクロ・アプローチによる売上高予測

さて、ここでいくつかの例を挙げて売上モデルのうちミクロ・アプローチをどのように考えていくべきかを見ていきましょう。基本的にはどのような業種であっても基本的な考え方は同じです。ここではコンシューマー向けスマートフォンゲーム事業と医療用CT機器等の高単価商品の販売事業を例にとってみます。原則としては、売上が計上されるまでの「(実際の/今後予定している)営業戦略」及び「売上計上までの時間的順序」を意識しつつ、四則演算を用いて売上を「因数分解」していくことが重要なポイントです。

ゲーム会社の場合

たとえば、ゲーム事業であればまずタイトル毎に売上を分けて管理し、それぞれのタイトル毎に広告やマーケティングを実施するでしょう。スマートフォン向けゲームであれば、まずプロモーションに必要な専用ページを構築しそこから体験版をダウンロードさせたり事前登録をさせたりということで初期ユーザーを集めます。その後、広告等を用いて、ローンチ直後からユーザーを急拡大させていきます。その後はいかにROIを高めながら広告を出稿し課金率や課金ユーザー月額課金金額(ARPPU)を向上させていくかという勝負になります。また、ゲームローンチ直後の会員数が急減少しやすかったり、一定のユーザー数を確保したらテレビCMに移行しないとさらなるユーザー獲得が困難である等といった事業特有の特性もあります。

これらに鑑みるとゲーム事業においては、やはりタイトル毎に売上モデルを策定していくことの意味が大きいといえます。たとえば、単独のタイトルの売上の推定モデルを策定する場合、「ARPPU(平均課金額)」×「課金ユーザー数」により月次売上高が算出できるということになり、「課金ユーザー数」の算出は「MAU(月間アクティブユーザー)」×「課金比率」で行うといった形でモデルを策定していくという案を考えることができます。「MAU」は「広告宣伝費」や「CPA(1顧客獲得当り広告単価)」等を根拠に算出していきますが、一定のMAUを獲得した後はテレビCMを打つといったモデルを描く必要があるのであれば、一定のMAUを超過した時点でKPIに補正がかかるようなモデルとするほうが合理的な可能性もあります。一方、ゲーム業界は「当り外れ」の大きい業界です。このような場合には複数のストーリーを立案し、それぞれに発生確率を設定し、それらを加重平均することで期待売上を算出するという方法が有効な場合があります。なお、このような当たり外れが大きかったり、「当たり」となった場合にはさらなる大型投資をすることで莫大なキャッシュフローが生まれる可能性がある・・・というようなケースにおいて企業価値評価をする場合には、本書で説明する「リアルオプション法」が有効です。この手法を用いる場合にも、基本的にはこのようなプロジェクション策定において、大成功した場合のシミュレーションも別途策定しておきます。

低頻度高価格商品を販売する会社の場合

次に、CTやMRI機器等の高価格品の製造・販売の場合はどうしたら良いでしょうか。この場合、受注数を分解すれば良いでしょう。受注ルートを分析すると「電話営業」、「問い合わせ(インバウンド)」、「飛び込み営業」等がチャネルとして存在するものとします。こういった場合には、「営業マン数」や「アポイントメント率」、「受注率」、「問い合わせ数」等がKPIとなるでしょう。具体的には「売上高」は「受注数」×「販売単価」で算出されますが、「受注数」をさらに複数に分けていきます。「飛び込み営業による受注数」は「飛び込み回数」×「飛び込みによる受注率」で計算できますし、「電話による受注数」は「一人当たり電話回数」×「コールセンター人員数」×「アポイントメント率」×「受注率」等で計算できるかもしれません。

このように売上高を導き出す「論理(モデル)」を策定していくことができれば、KPIを定めることで将来予測売上高を得ることが可能となります。ほとんどのビジネスモデルは、売上モデルをこのような方法で策定していくことができます。自社にとって、どのような「論理」で売上高を導けば良いかがわかり辛い場合には、自社の営業戦略・マーケティング手法、かかるコスト、受注までの「順序」等を見ていくと良いでしょう。

マクロ・アプローチによる売上高予測

続いて、「マクロ・アプローチ」についても事例を用いてより具体的に見てみましょう。おおむね以下の3つのステップで「ミクロ・アプローチ」の結果を検証していくのが「マクロ・アプローチ」の利用法です。以下は、「ミクロ・アプローチ」により5年後の売上高まで一旦予測ができたという前提です。

- 対象会社のターゲット市場の確定と5年後の市場規模の推定

- 5年後の対象会社の獲得市場シェアの推定

- 算出された予想売上高とミクロ・アプローチによる予想売上高の比較検討

※必ずしも「5年後」である必要はありません。プロジェクションにおいて妥当性を検証したい将来の一定時点(通常は予測最終年度)の数値を検証します。

はじめのステップである「対象会社のターゲット市場の確定と5年後の市場規模の推定」を考える場合、ほぼ必ず必要となる作業が市場の細分化です。通常、市場調査会社やアナリストレポート等を見ていくと、特定領域のおおざっぱな市場データの将来予測値を入手することが可能です。しかし、多くの会社は大市場の特定の一部の領域のみを対象市場としてビジネスを行います。たとえば、法人向けのウェアラブル端末を商品として拡販していく事業モデルを考えます。この場合、「ウェアラブル端末市場」全体の市場規模を取得しそれを対象会社のターゲット市場としてしまうと、本アプローチにおいて誤った判断を招く可能性があります。まずは市場データが数値で公表されている場合はその市場データの内容を「分けて」みることからスタートします。場合によっては発行元等に連絡を取ることでこれらデータの詳細をヒアリングしても良いでしょう。

ウェアラブル端末といっても腕時計型であるのか、メガネ型であるのか等様々な相違があります。また、メガネ型端末を例にとっても、両眼型端末か片眼型端末なのかにより利用ニーズは大きく異なりますし、屋外で用いることができるか否かによっても利用ニーズは異なるでしょう。利用ニーズが異なるということは市場も異なる(つまり大きな市場の一部しか取得できない)ということを意味します。また、対象会社が実質的に日本市場のみしか攻めることができない場合には当然海外市場は対象会社のターゲット市場とは言えませんので除外する必要があるでしょう。

さらに、その会社がウェアラブル端末以外に搭載するソフトウェアによる課金売上を将来の売上として期待している場合、それはもはや「ウェアラブル端末市場」とはまた別の市場こそが売上の源泉となってきます。このように自社のターゲット市場の分析に当たっては、自社商品の特性、顧客に提供できる価値、顧客の利用ニーズ、潜在的の顧客となり得る範囲を分析しつつ、本当にターゲットとして攻められる市場範囲を決定していきます。

競合が全く存在しない場合に100%の市場シェアが得られた場合の売上こそがターゲット市場であるということになります。なお、この市場シェアは必ずしも「売上金額」を基準としてデータを得る必要はありません。ユーザー数、店舗数、累計販売台数等、それら数値にシェア率を乗じることで売上以外のKPIの妥当性が確認できるようなものであれば目的を果たすことができます。複数の収益ラインがある場合、個別に市場を推定していきます。

ターゲット市場が確定できれば、次に「5年後の対象会社の獲得市場シェアの推定」を行います。

現在から将来にわたり熾烈な競争が予想されるような競合が存在する場合は高いシェアは期待できません。また非常に特徴的な強みを持ち潜在顧客がその強みに対して大きな価値を感じるような対象会社であれば高い市場シェアが考えられるでしょう。飲食店業界のように多くのプレイヤーが存在しそれらプレイヤー各々が低いシェアを維持するような市場であれば低いシェアとなるでしょう。このように、自社の競合優位性、競争環境、現在のトッププレイヤーの市場シェア、類似業界のトッププレイヤーの市場シェアを調査することで、獲得を目指す市場シェアの割合を検討します。

十分な合理的な根拠をもって5年後のターゲット市場が100億円、市場シェアが最大で15%程度獲得可能だとひとまず仮定を得られたら、そのストーリーが現実化した場合の対象会社の予測売上はひとまず15億円程度であると想定できます。ここで初めて「ミクロ・アプローチ」で得られた売上額と比較をします。これが最後のプロセスです。

仮に、上記の「マクロ・アプローチ」で算出された15億円に対して、「ミクロ・アプローチ」により数値を積み上げていって予測した予想売上が100億円となっていれば、どちらかの推定に誤りがあることを意味します。「マクロ・アプローチ」に一定の合理性があるという前提であれば、100億円の予想売上は市場の100%シェアを取得しているということを意味します。一定の強さを有する競合が存在する場合、それはほぼ不可能でしょう。この場合、「ミクロ・アプローチ」のモデルを中心に、各KPIや変数の正確性を確認していきます。双方のアプローチに合理的根拠を持たせた結果算出された予測売上額に大きな乖離がなくなれば、一定の合理性を有するプロジェクション(売上面にかかる)が策定できている可能性が高まります。

このように、「ミクロ」「マクロ」双方向からのアプローチによって売上高を検証していくことが重要となります。次回は「売上高以外の項目策定のポイント」についてみていきます。